独立行政法人 国立高等専門学校機構 沖縄工業高等専門学校の公式ホームページです。

トップページ > 本科 > メディア情報工学科 > カリキュラムと授業紹介

カリキュラムと授業紹介

メディア情報工学科のカリキュラム(専門科目)

平成27年度以降入学の専門科目

| 全学共通専門科目 共通群 |

1年必修 沖縄高専セミナー 1年必修 情報技術の基礎 2年必修 創造演習 4年必修 インターンシップ 4年必修 産業創造セミナー 5年必修 卒業研究 創造研究 |

| 基礎科目群 | 1年必修 プログラミングI 1年必修 情報工学セミナー 3年必修 離散数学 3年必修 応用物理 3年必修 コンピュータアーキテクチャ 4年必修 応用数学 4年必修 情報理論 |

| メディア・コンテンツ群 | 1年必修 メディアコンテンツ基礎 2年必修 メディア情報工学実験I 3年必修 メディア情報工学実験II 4年必修 コンピュータグラフィックスI 5年必修 コンピュータグラフィックスII 5年必修 コンピュータグラフィックスIII 5年選択 メディアコンテンツ応用 |

| ソフトウェア群 | 2年必修 プログラミングII 3年必修 プログラミングIII 3年必修 アルゴリズムとデータ構造 4年必修 メディア情報工学実験IV 4年必修 オブジェクト指向言語 4年必修 OSとコンパイラI 5年必修 OSとコンパイラII 5年必修 データベース 5年選択 組み込みソフトウェア |

| ハードウェア群 | 2年必修 ディジタル回路 3年必修 メディア情報工学実験III 4年必修 ディジタルシステム設計 5年選択 制御とロボット |

| ネットワーク群 | 3年必修 通信工学 3年必修 コンピュータネットワークI 4年必修 コンピュータネットワークII 5年必修 情報セキュリティI 5年必修 情報セキュリティII 5年選択 信号処理とメディア通信 |

航空技術者プログラムが開設する科目があります

授業紹介

メディア情報工学科が開設する授業の一部を紹介します

プログラミングI

授業の内容

コンピュータを使いこなすためにはコンピュータにやって欲しいことを命令しなければいけません。コンピュータへの命令のことをプログラムといいます。パソコンのソフトやゲームソフトも全てプログラムです。この授業ではプログラムの作り方を学びます。メディア情報工学科では高学年になるとコンピュータグラフィックスなどコンピュータを高度に応用する科目が沢山あり、ほとんどの科目でプログラミングの力が求められます。そのため、1,2年生のうちに基礎的な部分を時間をかけて学びます。

講義

授業では頭だけではなく手で覚えるようたくさんのプログラムを実際に作りながら学ぶ演習形式です。授業の進み方は遅い人に合わせてゆっくりと進みます。授業のレベルも理解度の低い人に合わせています。

世界一有名なプログラム「Hello World」

#include < stdio.h >

int main(void)

{

printf("Hello, World\n");

return (0);

}

離散数学

離散数学とは、有限で離散的に対象を扱う数学で、無限と連続で象徴される数学とは趣きが異なります

講義内容

情報科学の基礎である集合理論、関数、関係から、グラフ理論、平面的なグラフ、有向グラフ、組合せを学びます

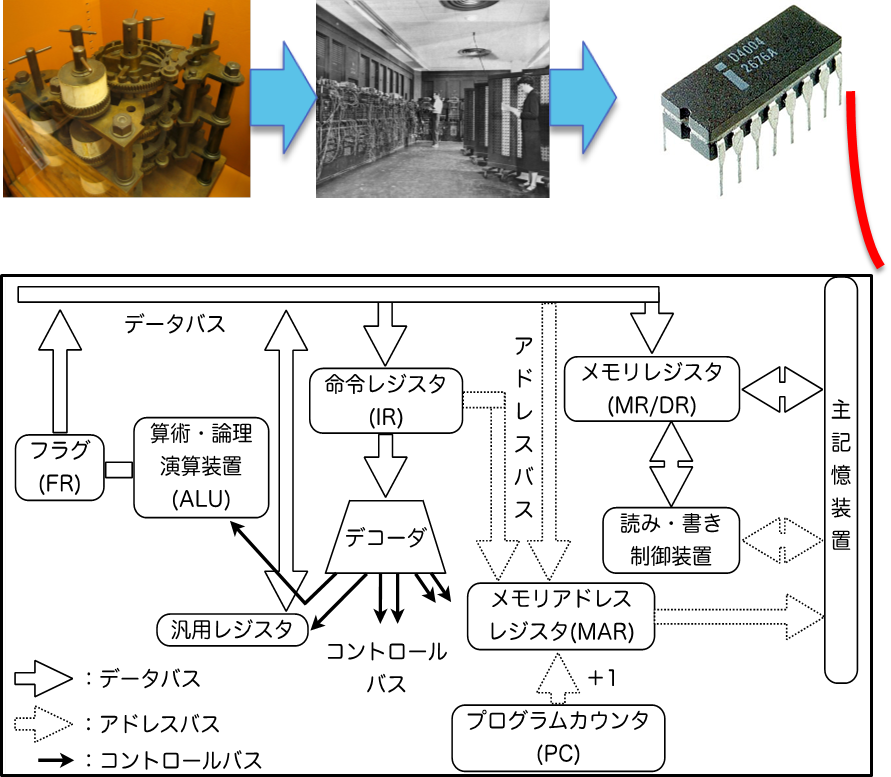

コンピュータアーキテクチャ

そもそもコンピュータの「アーキテクチャ」って?

- Architecture=ハードウェア(またはソフトウェア)の基本設計概念

- 速く、容量が多く、安いコンピュータを作るための基本的な構造

講義内容

コンピュータの構成要素(CPU、メモリなど)、機能、動作原理、そして、最新の技術動向に関する理解を深め、情報処理技術者試験の該当箇所について合格できるレベルの知識習得を目的とします。

単元例

- コンピュータの歴史、基本構造、命令制御、割り込み制御、そして演算装置などについて理解する

- マルチプロセッサなどのCPUの高速化技術について理解する

- 半導体メモリや補助記憶装置とそれらの高速化技術について理解する

メディアコンテンツ基礎

目標

パソコンの初歩の初歩からはじめて一年間でウェブコンテンツおよび二次元CG作品を「自分で」作れるようになる。

単元例

- XHTMLおよびCSSによるウェブコーディング

- CMS(コンテンツマネジメントシステム)を使ったHTMLの自動生成

- Adobe Photoshop によるCG制作演習

- 複数の画像を同一平面上および時間軸上でひとつの意味を持つイメージに合成する

メディア情報工学実験I

目標

撮影・編集機材の使い方からはじめて、動画編集の基礎を学び、最終的には集団でひとつの作品を完成させることができるようになる。

単元例

- Adobe Premiere と Photoshopを連携させ複数の動画を合成する方法を学ぶ

- 品評会を通じて、作品を評価する眼を育てる

- 映像作品における音の使い方について、録音の方法も含めて学ぶ

- グループでひとつの映像作品を完成させる

メディア情報工学実験II

コンピュータでは画像を数値の集まりとして扱います。これらの数値をある手順にしたがってコンピュータで処理をすると画像に変化を与えることができます。例えば、ディジタルカメラで撮影した画像をコンピュータを使って明るくしたり暗くするようなことです。これらを「ディジタル画像処理」といいます。 この授業ではコンピュータでの画像の扱い方、ディジタル画像処理の基礎理論、C言語によるプログラミングで画像処理をすることを学びます。 さまざまな画像処理方法を画像に適用し、処理結果の検討をしながら方法の特徴を理解します。

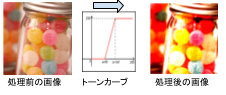

処理の例:トーンカーブによるカラー画像の色調変換

カラー画像の赤、緑、青について、トーンカーブに従ったルールで色調を変換し、再カラー合成します。

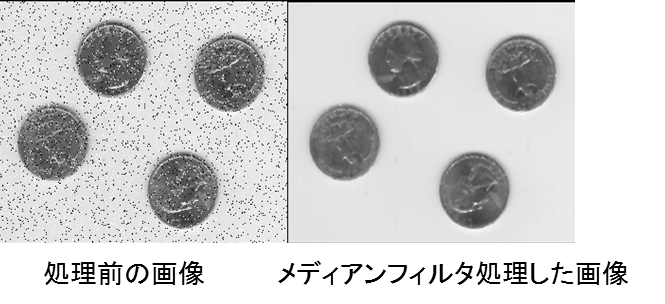

処理の例:空間フィルタリングを利用したノイズの除去

ノイズが含まれた画像にメディアンフィルタ処理をし、ノイズを除去します。

コンピュータグラフィックスI&II

3次元コンピュータグラフィックスは映画やアニメーションで使われる技術としてよく知られています。これら以外にも目で見えない物をコンピュータ上で見えるようにする可視化やロボットに視覚を持たせるためのロボットビジョンになどに応用されています。この授業では3次元コンピュータグラフィックスを扱います。情報技術者に必要な基本原理やコンピュータ−で処理するための手続き方法(アルゴリズム)を身につけることが目標です。そのために、3次元コンピュータグラフィックス制作演習と基本原理やアルゴリズムの講義をしています。

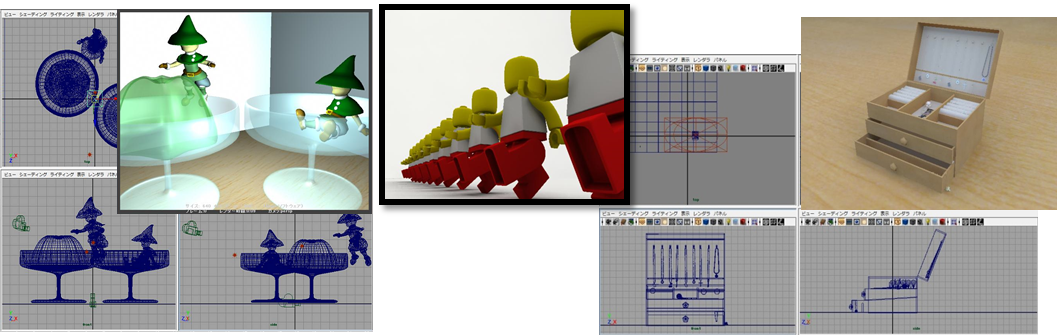

3DCGの制作演習

3DCGソフトウェア(Maya)を使った制作演習で、3次元コンピュータグラフィックスのモデリング、シェーディング、レンダリングという過程を体験します。

講義

教科書にそって、基本原理やアルゴリズムを学びます。3年生までに学んだ数学や専門科目の知識が必要とされます。計算を伴う演習問題をとおして理解を深めます。

コンピュータグラフィックスIII

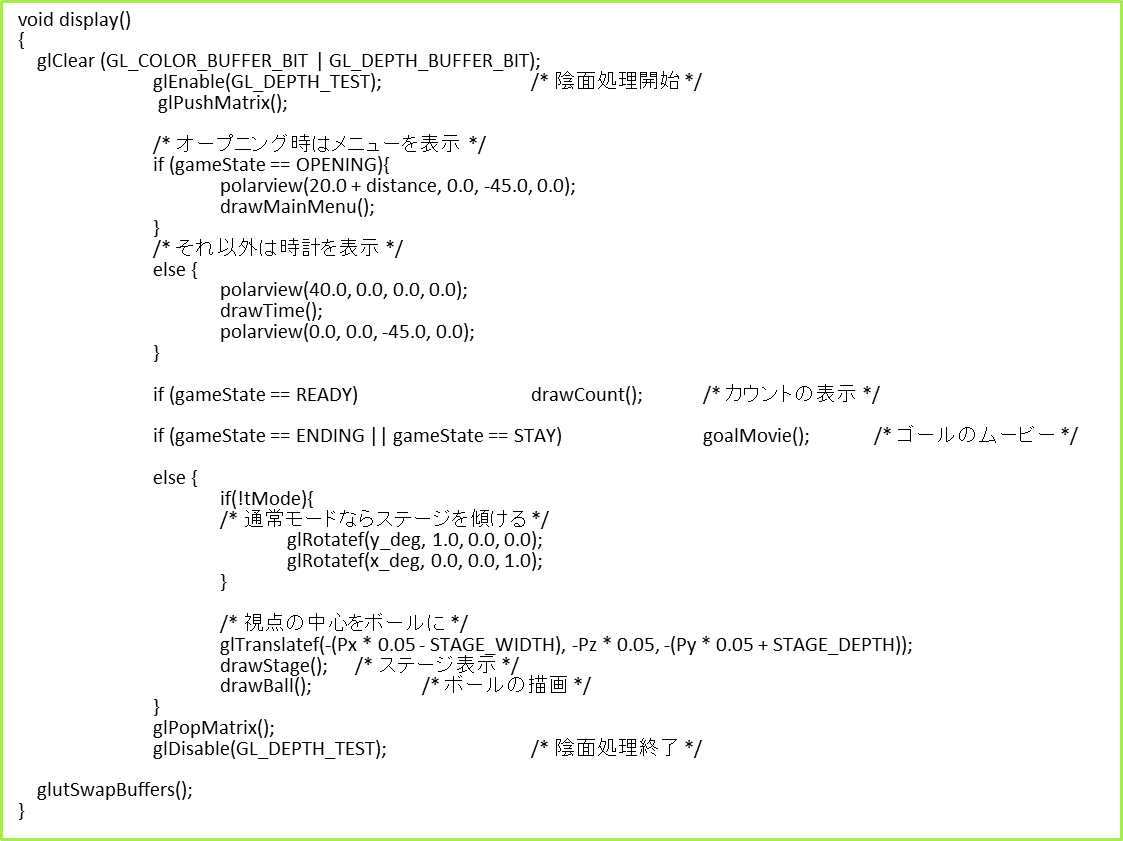

3次元コンピュータグラフィックスをプログラミングすることを学びます。プログラミング技術や3次元コンピュータグラフィックスの知識が必要で、最終学年に設定されています。C言語とOpenGLを使ってプログラミングをします。

自由制作課題

自由制作課題では1カ月程度でゲームやアニメーションを作成します。自由制作課題の発表会ではクラスの学生にデモンストレーションし、学生相互で作品の評価をしています。

授業で学生が作った作品のいくつかをオープンキャンパスで来場のみなさんに体験してもらっています。

サイトマップ

サイトマップ お問い合わせ

お問い合わせ English

English