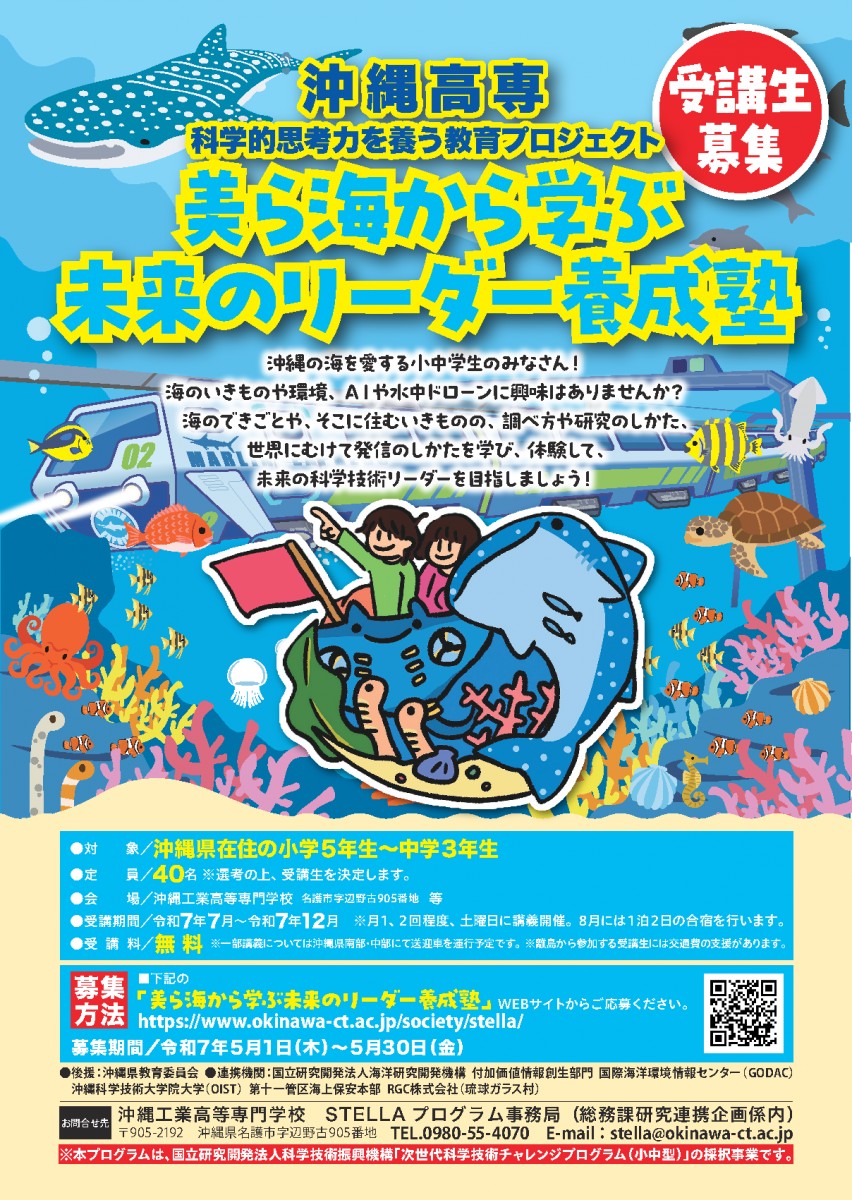

美ら海から学ぶ未来のリーダー養成塾

令和7年度スケジュール

講義概要を追加しました。受講生のみなさまは、選択科目の参考にされてください。| 日程 | 実施内容 |

| 7月19日(土) | (必修科目)開講式・講義① 講義テーマ:「空中ドローン~模擬海岸調査~」 会場:沖縄高専 講師:メディア情報工学科 教授 タンスリヤボン スリヨン 講義概要: 最先端技術のドローンがなぜ安定して飛べるのか。飛行原理から理解し、パソコンでドローンの制御プログラムを理解します。 また、ドローンのカメラ映像を通じて、室内遠方にセッティングされた「海岸」にいる生き物等を「調査」する競技を行います。 |

| 7月26日(土)・ 8月31日(日) |

(選択科目)(定員20名)講義② 講義テーマ:「空を見上げよう 〜宇宙への招待状〜」 会場:(7月26日(土))うるま市健康福祉センター うるみん (8月31日(日))琉球大学 講師:株式会社IHIエアロスペース 有銘 崇 監修:メディア情報工学科 教授 與那嶺 尚弘 講義概要: ふくらませた風船の手を離したときに飛ぶしくみは、吹き出す空気と反対の向きに力が働くためで、ロケットが飛ぶのも同じしくみです。ロケットの燃料の種類には固体燃料と液体燃料があり、日本ではイプシロン(固体)やH3(液体)が人工衛星打上げに活躍中です。人工衛星が地球をまわる軌道に乗る(落ちてこない)ためには、ロケットで人工衛星を秒速8km以上に加速する事が必要です。 このような宇宙開発には無くてはならないロケットについて、実際にロケット開発経験のある技術者がレクチャーします。 7月26日(土)には小型ロケットを作成してもらい、8月31日(日)にはそのロケットを使って打ち上げ体験をしてもらいます。 |

| 8月10日(日)~11日(火) | (必修科目)合宿・講義③・講義④ <講義③> 講義テーマ:「『漂着ごみ』は、どこから来るの?」 会場:沖縄高専 講師:生物資源工学科 講師 萩野 航 講義概要: 多様な生物が暮らす沖縄の沿岸環境には、河川を通じて多くの有機物や栄養塩が流れ込み、その生態系を支えています。しかし、そんな沖縄の沿岸域には栄養の他に様々な「ごみ」が流れ着きます。 沖縄に住む私たちが出した生活ごみや多種多様な工業製品のほか、はるばる海外から漂着している物も見られます。近年マイクロプラスチックが大きな問題となっているほか、2021年には福徳岡ノ場から漂着した大量の軽石が問題になりました。 この講義では、実際に海岸の漂着ごみを探して観察し、その出自と環境への影響を考えます。 <講義④> 講義テーマ:「AIを用いた画像解析による自動生物分類」 会場:沖縄高専 講師:情報通信システム工学科 教授 中平 勝也 講義概要: 様々な場所でAIが使われるようになっています。AIの得意分野の1つに画像解析があります。 本講義ではAIによる画像解析の概要を学んだ後、実際の画像データセットを用いて海洋生物の自動分類を行うAIを開発します。 |

| 8月30日(土) | (選択科目)(定員制限なし)講義⑤(ライブ講義) 講義テーマ:「海洋科学に関わるお仕事について学びたい!」 会場:オンライン 講師:国際海洋環境情報センター(GODAC) 講義概要: 海洋科学の最前線であるJAMSTECの研究船ではどのような仕事をしているのか、 海洋観測技術員の実体験を通して学ぶキャリア教育プログラムです。 さらに、海の仕事に興味があるみんなのために、具体的な進路やキャリアについての質問にもお答えします。 お父さん・お母さんもぜひ、一緒にご参加ください! |

| 9月20日(土) | (選択科目)(定員制限なし)講義⑥ 講義テーマ:「海の生き物パズルを解き明かそう!」 会場:GODAC 講師:国際海洋環境情報センター(GODAC) 澤野 健三郎 講義概要: 広い海の中には、沢山の種類の生き物が暮らしています。この講義では、そんな海の生き物たちの「生物多様性(せいぶつたようせい)」という、たくさんの生き物がいることの大切さについて学びます。 そして、JAMSTEC/GODAC(ジャムステック/ゴーダック)という、海や地球のことを調べている研究所が、世界中の海の生き物の情報を集めて、みんなに発信する、とっても大切な役割をしていることも知ってもらいます。 「学名(がくめい)」という、海の生き物たちの「本名」のようなもののひみつを知って、それを手がかりに海の生き物パズルを一緒に解き明かしましょう! |

| 9月27日(土) | (選択科目)(定員20名)講義⑦ 講義テーマ:「色とガラスの不思議:沖縄の海が描くエメラルドグリーンの秘密」 会場:琉球ガラス村 講師:RGC株式会社(琉球ガラス村) 監修:機械システム工学科 講師 赤嶺 宗子 講義概要: 琉球ガラスの魅力は、その多彩な色にあります。 沖縄の海を思わせる美しい色彩は、偶然の産物ではなく、「光」と「物質」の関係にあります。 この不思議で魅力的な世界を探るため、沖縄高専で光の制御技術を研究する赤嶺先生と、 新しい琉球ガラス工芸品を生み出している「琉球ガラス村(RGC株式会社)」で、ガラスと色の秘密について学んで行きましょう。 |

| 10月4日(土) | (選択科目)(定員制限なし)講義⑧(ライブ講義) 講義テーマ:「沖縄で発見!地球のダイナミクス」 会場:オンライン 講師:国際海洋環境情報センター(GODAC) 講義概要: みんなが住んでいる沖縄の島々が、どうやって今の形になったのか、不思議に思ったことはありませんか? 沖縄の各地に隠れている地球の活動のなごり「ジオサイト」の成因を学ぶことで、 私たちのくらす沖縄の島が、どのように形作られたのかを理解します。 身近な風景に隠れているふしぎを発見する「サイエンスアイ」を身につけよう! |

| 10月18日(土) | (必修科目)講義⑨ 講義テーマ:「海洋調査にロボットを使ってみよう!」 会場:沖縄高専 講師:機械システム工学科 教授 武村 史朗 講義概要: 水中ロボットを作る際にどんなことを気にしないといけないのか? これまで製作した水中ロボットやサンゴ保全のために行った実証実験について学び、水中ロボットの動く様子を見学します。 また、WEB回路設計シミュレータを使って、水中ロボットを作る際の要素技術について学びます。 |

| 11月8日(土) | (選択科目)(定員制限なし)講義⑩ 講義テーマ:「果実から生命の樹へ」 会場:沖縄科学技術大学院大学(OIST) 講師:レーナルト・サント博士 オリバー・シック技術員 (モデルベース進化ゲノミクスユニット) 講義概要: このワークショップでは、DNA を取り出して調べる科学の流れを体験します。 実際に研究者が行っている作業の一部を、わかりやすく再現しています。 この活動は、OIST のモデルベース進化ゲノミクスユニット研究チームの仕事をもとにしています。 彼らは機械学習(AI)を使って、昔の生物の特徴や環境を予測し、「生命の樹(Tree of Life)」を再構築す る研究をしています。 |

| 11月22日(土) | (選択科目)(定員20名)講義⑪ 講義テーマ:「海の地図『海図』って、どうやって作るの?」 会場:第十一管区海上保安本部内庁舎 海上保安庁船内 他 講師:第十一管区海上保安本部 井田 壮太 監修:情報通信システム工学科 教授 谷藤 正一 講義概要: 海の地図「海図」は、船が安全に進むために欠かせないものです。海底の形や深さ、危険な岩礁、海の交通ルールなど、さまざまな情報が詰まっています。 この講義では、そんな大切な海図がどうやって作られているのかを、無線の専門家である沖縄高専・谷藤先生と、海のプロフェッショナルである第十一管区海上保安本部 海洋情報監理課がレクチャーします。実際に測量船を見学し、最新の測量技術や、音波を使った海底の状況を調査する方法などを学びます。 海の探検家になったつもりで、一緒に海図作りの秘密をのぞいてみましょう! |

| 11月29日(土) | (必修科目)発表準備 会場:沖縄高専 講師:基盤教育科 准教授 藤本 教寛 |

| 12月20日(土) | (必修科目)成果発表・修了式 会場:沖縄高専 |

※土曜日は13時~16時30分での実施予定。合宿は11日(月)17時に終了予定。

※上記の日程、実施内容は変更となる場合があります。

令和7年度受講生の決定について

令和7年度受講生に決定した方の受付番号を以下のリンクのとおり発表いたします。

(受付番号は本校から応募者に送信しました受付完了のメールでお知らせしております。)

合格者一覧

受講生:43名(内、離島の受講生:3名。)

※書類審査における個別の成績や順位については回答できませんので、お問い合わせはご遠慮ください。

<受講生に選ばれたみなさまへ>

①以下リンクの「受講生の個人情報・肖像権・作成資料及び発表動画の著作権等の取扱いについて」をダウンロードし署名のうえ、7月19日(土)の開講式にて持参、もしくは同日までに郵送、PDFによるメール送信、FAXのいずれかでご提出ください。

<個人情報取り扱いリンク>

<提出先>

住所:〒905-2192 沖縄県名護市字辺野古905番地

沖縄工業高等専門学校 STELLAプログラム事務局(総務課研究連携企画係内)

Mail:stella@okinawa-ct.ac.jp

FAX:0980-55-4012

②今後、講義のご案内やお知らせ等はメールにて随時お知らせいたします。随時、メールをご確認いただくようお願いいたします。

<受講生に選ばれなかったみなさまへ>

この度は、養成塾第一段階選抜に参加いただきありがとうございました。養成塾は、次年度も引き続き小学5年生から中学3年生を対象に募集を予定しております。次回もぜひ、申込いただけますと幸いです。

令和7年度 受講生募集について※締め切りました

募集内容

| 募集要項 |  ←応募前に募集要項の内容を必ずご確認ください。 ←応募前に募集要項の内容を必ずご確認ください。 |

||

| 募集対象 | 沖縄県在住の小学5年生~中学3年生(中学3年生は第一段階の受講で終了となります。) ・応募について保護者の承諾を得ていること。 ・必修科目4講義、選択科目3講義以上、発表準備講義の計8講義以上を受講可能であり、講義で学んだことを成果発表会で発表できること。 ・オンラインでの自宅学習の実施も予定しているため、自宅に本人が使用可能なインターネット接続環境があること。 ・受講修了後、本プロジェクトの効果等の把握のためのアンケート調査(3年に1回程度、修了生が就職等で社会人になるまで)に協力できること。 ※他機関が主催する「次世代科学技術チャレンジプログラム」を現在受講している方は、本プロジェクトを受講できません。 |

||

| 募集人数 | 40名 | ||

| 会 場 | 沖縄工業高等専門学校 等 | ||

| 受 講 料 | 無料 ※会場までの交通費、合宿での食費、自宅でのインターネット接続費などは受講生にご負担いただきます。ただし、離島から参加する受講生については、養成塾の一部講義において、離島内の空港・港と沖縄本島間の交通費を主催者が支援します(原則、日帰りです)。航空機利用の場合は、主催者が航空券を購入し、受講生に提供することを予定しています。 ※養成塾の必修講義において、沖縄高専と南部・中部間で受講生送迎車の運行を行います。発着場所の詳細は受講生の居住地を参考に決定しますので、6月20日(金)以降にメールにて送迎車利用の詳細をご案内いたします。 |

||

| 受講期間 | 令和7年7月~令和7年12月 ※講義等の日程は下をご覧ください。 | ||

| 応募方法 | ●応募フォームで応募する場合《応募締切:令和7年5月30日(金)》 以下の『応募フォームで応募する』ボタンを押して、必要事項を入力してください。 入力が終わりましたら、フォーム内の『送信』ボタンを押してください。 ※応募フォームで応募した場合、受講希望者及び保護者は養成塾の開講式当日までに、応募用紙2ページ 目の書類に署名していただきます。  ●郵送で応募する場合《応募締切:令和7年5月30日(金)必着》 (1) 本サイトから「応募用紙」、「課題用紙」をダウンロードして、必要事項をご記入ください。 (2) 以下の郵送先に、(1)で作成した書類を郵送してください。 〔郵送先〕〒905-2192 沖縄県名護市字辺野古905番地 沖縄工業高等専門学校 STELLAプログラム事務局 (総務課研究連携企画係内) ※応募フォーム送信から2日以内(土・日・祝祭日除く)に、受付完了の案内メールが届かない場合は、事務局にご連絡ください。(例:5月30日(金)に応募した場合は、6月3日(火)までに受付完了のメールを送信します。) |

||

| 応募書類 | 応募用紙のダウンロード → Word版 ・ PDF版 課題用紙のダウンロード → Word版 ・ PDF版 |

||

| 選抜方法 | 受講生の選抜は「書類審査」、「オンライン面接」で行い、総合的に判断して受講生を決定します。 「オンライン面接」は次の日時に行います。

※6月4日(水)15時以降順次、メールアドレスに面接の入室用リンクおよび面接開始日時をお送りします。 |

||

| 選抜結果 | 選抜結果は、6月20日(金)15時に専用サイトにて発表します。 | ||

| 問合せ先 | 沖縄工業高等専門学校 STELLAプログラム事務局 (総務課研究連携企画係内) 〔TEL〕0980-55-4070 〔E-mail〕stella@okinawa-ct.ac.jp |

過去の養成塾の活動の様子

過去の養成塾の活動の様子については、以下をご覧ください。→令和5年度の養成塾について | 国立 沖縄工業高等専門学校

→令和6年度の養成塾について | 国立 沖縄工業高等専門学校

→学校紹介動画 | 国立 沖縄工業高等専門学校