令和5年度の養成塾について

- ホーム

- 社会連携

- 美ら海から学ぶ未来のリーダー養成塾

- 令和5年度の養成塾について

美ら海から学ぶ未来のリーダー養成塾について

沖縄高専は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が公募する次世代科学技術チャレンジプログラム(STELLAプログラム)に沖縄県内で初めて採択され、「美ら海から学ぶ未来のリーダー養成塾」を開講します。

養成塾では、沖縄の豊かな海を愛し、海洋生物、海洋環境、AI、水中ドローンなどに興味がある小中学生を募集して、科学に関する講座を行います。様々な事象を関連付けられる研究能力、自らの得意分野で解決策を提案できる高度専門的能力を養い、沖縄の将来を担い科学技術イノベーションをけん引する次世代の傑出した人材を育成します。

主催:独立行政法人国立高等専門学校機構 沖縄工業高等専門学校

連携機関:国立研究開発法人海洋研究開発機構 付加価値情報創生部門 国際海洋環境情報センター

※本事業は、令和5年度から5年間、毎年受講生を募集して実施します。

※JST「次世代科学技術チャレンジプログラム」(STELLAプログラム)ホームページ

https://www.jst.go.jp/cpse/stella/

※STELLAプログラムにおける採択企画名は『Society5.0で「ちゅら海を科学する」若きダーウィン養成プロジェクト』です。

養成塾は本採択プロジェクトにおいて実施しています。

成果発表会、修了式について

2024年3月24日、名護博物館にて「美ら海から学ぶ未来のリーダー養成塾」の成果発表を行いました。

学習をしたテーマごとにチームで発表を行い、講義にて学んだことの他、講義で学んだことから生まれた新たな疑問や課題に対する回答や未来への示唆についても発表を行いました。

また、質疑応答の時間では学内外の有識者より様々な質問が投げかけられましたが、受講生は講義で学んだことや発表準備にて用意したことを活かして自身なりの回答を行うことができました。

会場には保護者含め多くの来場者に足をお運びいただき、受講生の成果を観覧いただきました。

発表の様子①

発表の様子②

成果発表会終了後には、「美ら海から学ぶ未来のリーダー養成塾」修了式が行われました。

「美ら海から学ぶ未来のリーダー養成塾」の第一段階課程の学びを終えたことを証する「修了証書」の授与の他、佐藤校長による挨拶も行われました。

修了式授与の様子

佐藤校長による挨拶の様子

発表準備、合宿について

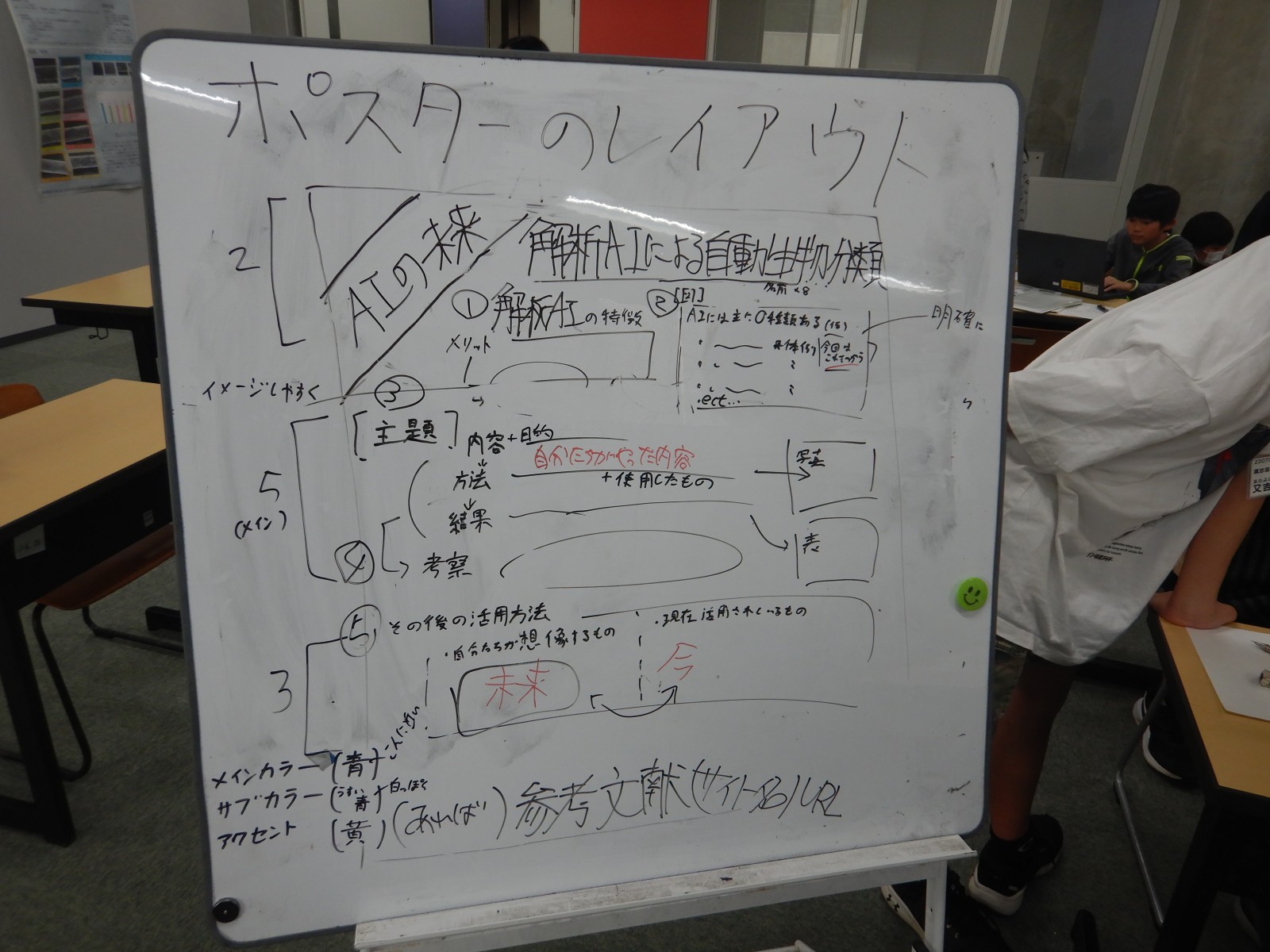

2024年3月24日の成果発表にあわせて、受講生は沖縄高専寮での合宿等を活用しポスター作成・プレゼン準備を行いました。

受講生は、複数回のプレゼン練習にて不足しているところを実施主担当者である本校生物資源工学科の嶽本教授や本校学生(メンター)等よりフィードバックをもらい、各々のポスター作成に活かしました。

ポスター作成の様子①

ポスター作成の様子②

沖縄高専寮合宿の様子

成果発表会のご案内

令和5年度受講生による成果発表会を下記のとおり開催いたします。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

日時:令和6年3月24日(日) 10:30~12:30

場所:名護博物館 屋内体験学習室 (名護市大中4丁目20番50号)

《名護博物館の交通・地図案内ページ》https://www.city.nago.okinawa.jp/museum/2018071900738/

<お問合せ先>

沖縄工業高等専門学校 総務課研究連携推進室内 STELLAプログラム事務局

TEL:0980-55-4070 E-mail:stella@okinawa-ct.ac.jp

※電話がつながらない場合は、お手数ですがメールでのご連絡をお願いいたします。

第6回講義の実施について

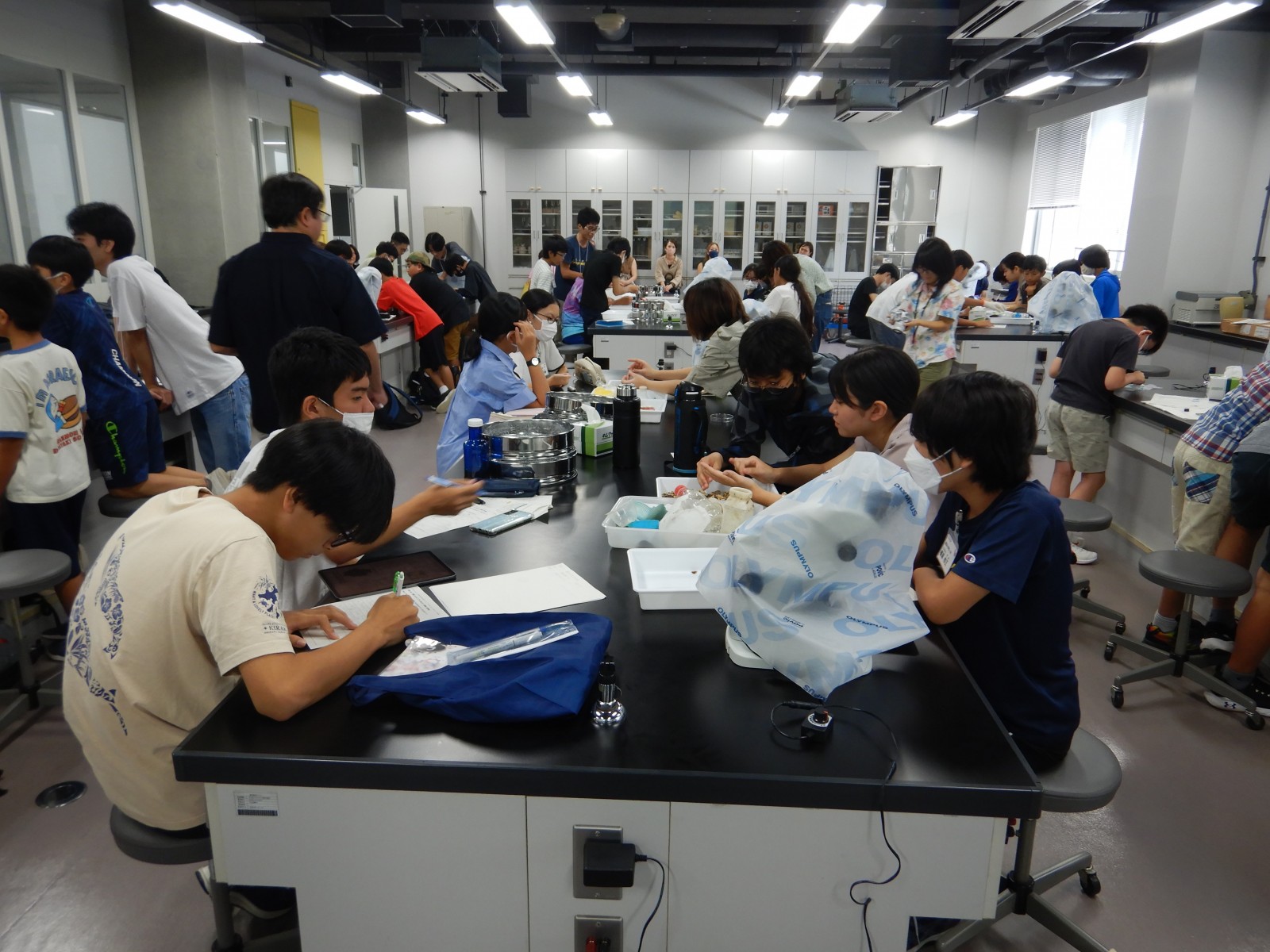

2024年1月20日は、GODAC(国際海洋環境情報センター)の澤野健三郎氏が「生物多様性」「生物の学名」についてのテーマ学習を行いました。

生物分類の方法や生物名と学名の違い、そしてJAMSTEC/GODACの生物データベース「J-OBIS」を用いて、沖縄県内外における生物調査体験を行いました。

海の生物多様性をテーマとした様々な教育プログラムを通して、JAMSTEC(海洋研究開発機構)やGODAC の研究・開発活動への理解を深めるとともに、GODACが世界に向けて海洋生物多様性情報を発信する重要な役割を担っていることを学びました。

生物分類を行っている様子

学名と生物名を適合させている様子

第5回講義の実施について

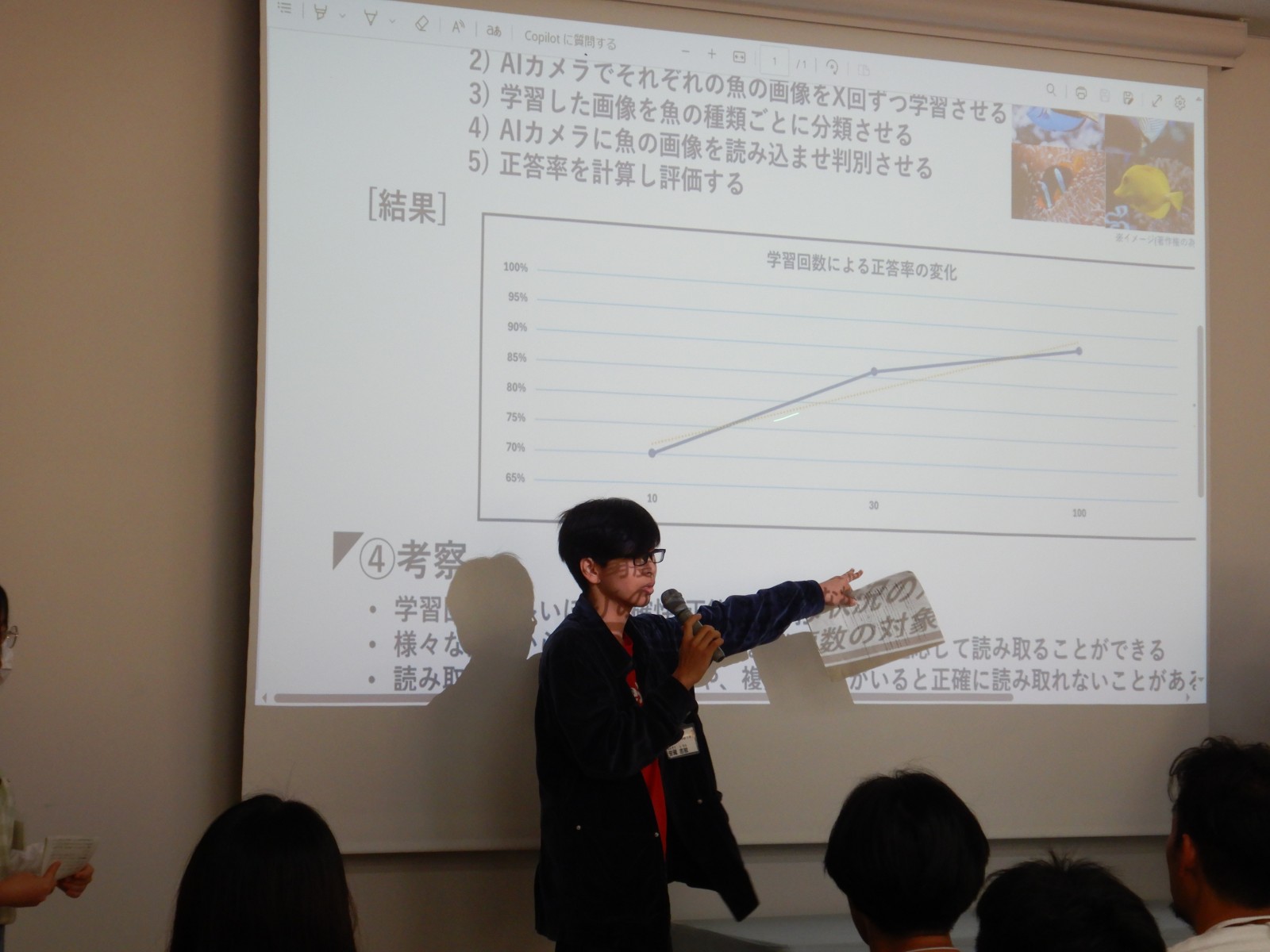

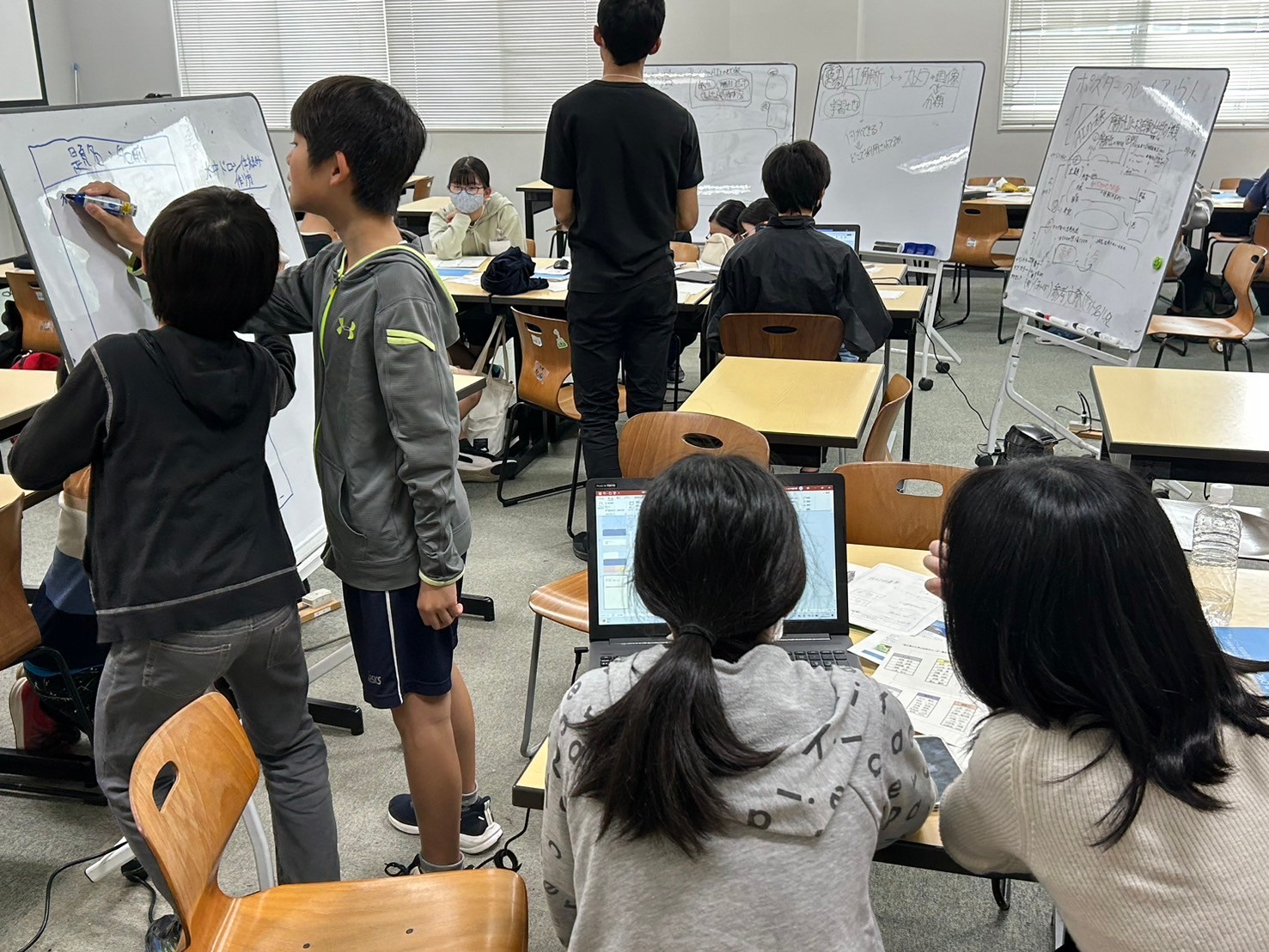

2023年12月23日は、本校情報通信システム工学科の中平勝也教授が「AI開発」についてのテーマ学習を行いました。現在におけるAIの活用例、AIによって未来はどう変化するのか等様々なテーマでディスカッションをしました。その後、AIカメラを用いて、実際の魚の画像データセットから海洋生物の自動分類を行うAIを開発しました。

受講生は初めてのAI開発に苦戦しながらも、海洋生物画像の角度の変更や画像数を増やすことによって、認識率=AIの性能が向上したことが確認できました。

魚を認識するAIを開発している様子①

魚を認識するAIを開発している様子②

第4回講義の実施について

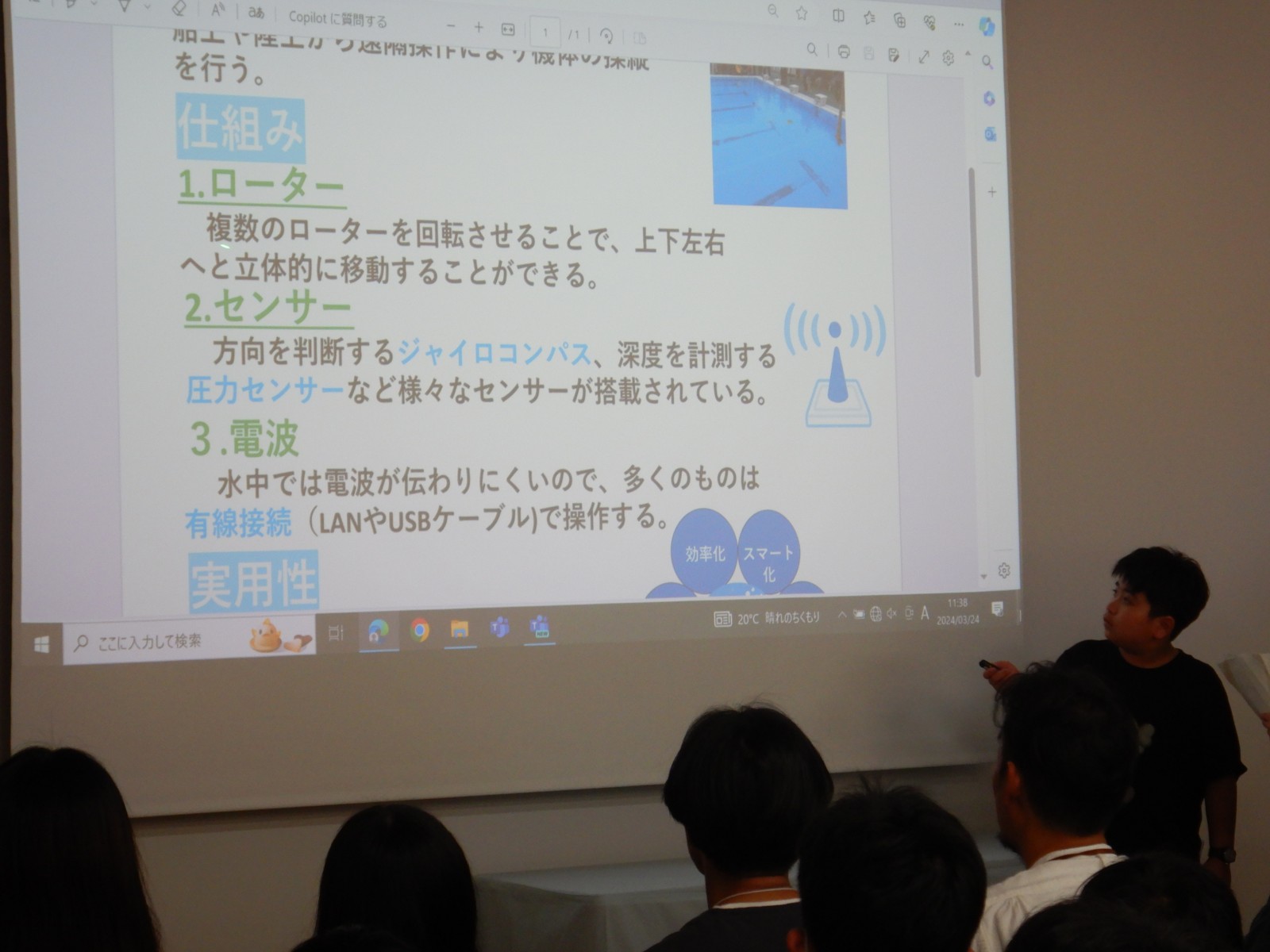

2023年12月2日は、本校機械システム工学科の武村史朗教授が「水中ドローン」についてのテーマ学習を行いました。水中ロボットを用いてサンゴ保全のために行った実証実験について座学で学び、実際の操縦体験では、水中ドローンのカメラ映像をもとに、ドローンが動く様子を観察しました。さらに、WEB回路設計シミュレータを使って、水中ロボットを作る際の要素技術について学びました。

水中ドローンを操縦している様子

WEB回路設計シミュレータを体験している様子

第3回講義の実施について

2023年11月25日は、本校メディア情報工学科のタンスリヤボン・スリヨン教授が「空中ドローン」についてのテーマ学習を行いました。沖縄高専の体育館を海と模し、広い海の中でドローンから送られてくるカメラ映像のみを頼りに生物を発見する競技を実施しました。受講生は、ドローンの自動飛行プログラミングを行い、ドローンが壁に当たらないようプログラミングを行う等多数のアイデアを実行していました。

スリヨン教授がドローンの操作方法を説明している様子

プログラミング化されたドローンを飛行させている様子

第2回講義の実施について

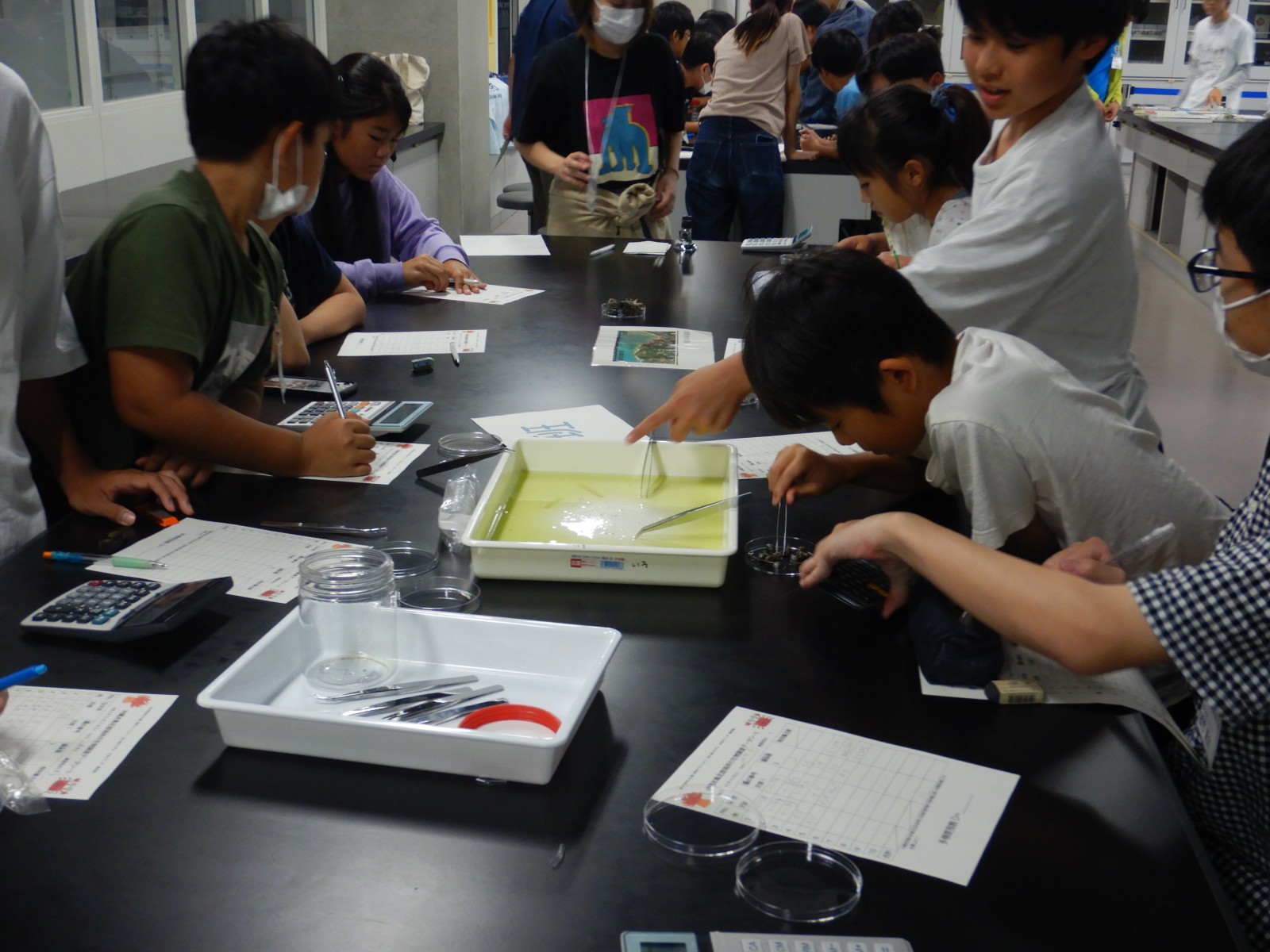

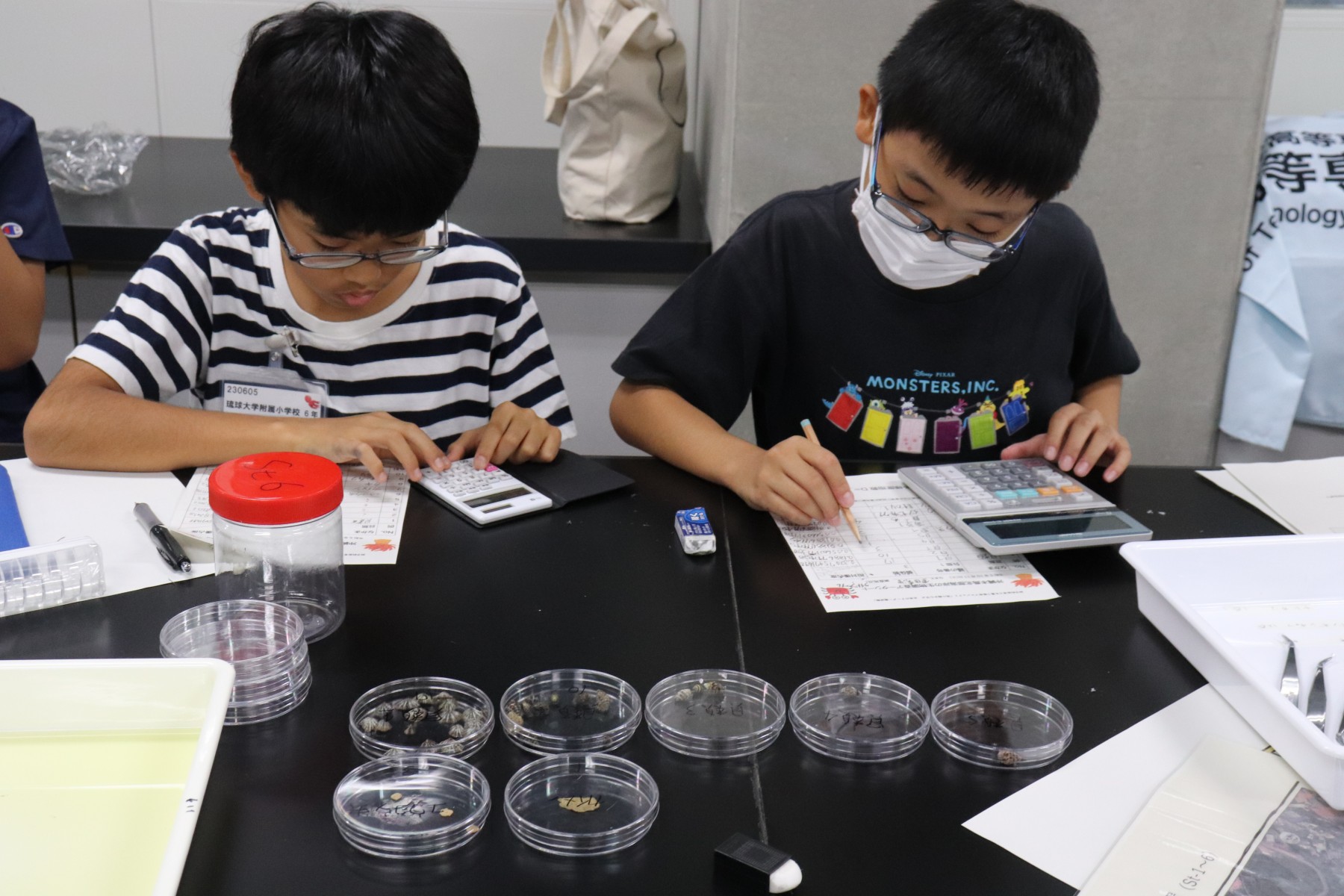

2023年11月11日は、本校生物資源工学科の磯村尚子教授が「生物調査」についてのテーマ学習を行いました。北部にて、同海岸であるが異なる地形や波の動きをしているスポットで採集した生物を調査するべく生物を固定・種別しました。そして多様度指数を求める計算式を基に定性・定量的な観点から同海岸における生物全体の考察を行いました。その結果、地形の特性の影響から多様度指数が異なることが確認でき、生物多様性について様々な視点から考えることができました。

生物分類を行っている様子

生物の比較を通し、多様度指数を割り出している様子

開講式、第1回講義の実施について

2023年10月7日には「美ら海から学ぶ未来のリーダー養成塾」と題した一期生の開講式が挙行され、佐藤校長による挨拶のほか教職員及びメンターの紹介、STELLAプログラムの概要説明等が行われました。会場には期待に胸を膨らませる児童生徒の姿が多数見られました。

また、同日に行われた第1回目の講義では、沖縄高専生物資源工学科の萩野航講師が「漂着ごみ」についてのテーマ学習を行いました。沖縄の沿岸域に様々な「漂着ごみ」が流れ着くことをテーマの背景とし、実際に海岸の「漂着ごみ」を観察し、その出自と環境への影響を考察しました。その結果、沖縄での生活ごみや多種多様な工業製品のほか、はるばる海外から漂着している物も見られました。さらに海岸の砂を5㎟以下のふるいにかけ光学顕微鏡で観察すると、生態系への悪影響及び人体への被害が懸念されているマイクロプラスチックも確認でき、児童生徒は目を輝かせながら実験に参加していました。

本講義に参加した受講生からは、プラスチックなのかガラスなのか、自分なりの仮設を立てて、同時に落下させるなど自分なりの比較、検証する創意工夫が見られました。一緒にオブザーブに来ていた保護者らも6か月後の成長が楽しみと語っていました。

受講生、メンター(本校学生)、本校教職員による記念撮影

開講式の様子

熱心に講義に取り組む受講生

令和5年度スケジュール

| 日程 | 実施内容 |

| 【終了】令和5年10月7日(土) | 開講式・オリエンテーション |

| 【終了】令和5年10月7日(土) | 講義① 「漂着ごみ」は、どこから来るの? |

| 【終了】令和5年11月11日(土) | 講義② 沖縄本島北部海岸の生物調査~定性と定量~ |

| 【終了】令和5年11月25日(土) | 講義③ 空中ドローン~模擬海岸調査~ |

| 【終了】令和5年12月2日(土) | 講義④ 海洋調査にロボットを使ってみよう! |

| 【終了】令和5年12月23日(土) | 講義⑤ AIを用いた画像解析による自動生物分類 |

| 【終了】令和6年1月20日(土) | 講義⑥ 海の生き物パズルを解き明かそう! ※GODACで実施 |

| 【終了】令和6年2月17日(土) | 発表準備 |

| 【終了】令和6年3月23日(土)~24日(日) | 合宿(成果発表会、修了式) |

※上記の日程、実施内容は変更となる場合があります。

講義①

| 講義名 | 「漂着ごみ」は、どこから来るの? |

| 講 師 | 生物資源工学科 講師 萩野 航 |

| 概 要 | 多様な生物が暮らす沖縄の沿岸環境には、河川を通じて多くの有機物や栄養塩が流れ込み、 その生態系を支えています。しかし、そんな沖縄の沿岸域には栄養の他に様々な「ごみ」が流れ着きます。 沖縄に住む私たちが出した生活ごみや多種多様な工業製品のほか、はるばる海外から漂着している物も 見られます。近年マイクロプラスチックが大きな問題となっているほか、2021年には福徳岡ノ場から 漂着した大量の軽石が問題になりました。 この講義では、実際に海岸の漂着ごみを探して観察し、その出自と環境への影響を考えます。 |

講義②

| 講義名 | 沖縄本島北部海岸の生物調査~定性と定量~ |

| 講 師 | 生物資源工学科 教授 磯村 尚子 |

| 概 要 | 生き物の調査をするときは、「どんな生物がいるのか」(定性化)と「それぞれの生き物がどれくらい いるのか」(定量化)の2つを明らかにすることが大切です。 この講義では、北部海岸の生き物を対象とし、①採集、②ソーティング(生き物の拾い出し)、 ③生き物の同定、④生物量(数)の測定、⑤得られたデータの図表化および多様性を示すための 指数の算出、のプロセスを通して、生き物調査の基本を学びます。 |

講義③

| 講義名 | 空中ドローン~模擬海岸調査~ |

| 講 師 | メディア情報工学科 教授 タンスリヤボン スリヨン 生物資源工学科 教授 嶽本 あゆみ |

| 概 要 | 最先端技術のドローンがなぜ安定して飛べるのか。飛行原理から理解し、パソコンでドローンの 制御プログラムを理解します。また、ドローンのカメラ映像を通じて、室内遠方にセッティングされた 「海岸」にいる生き物等を「調査」する競技を行います。 |

講義④

| 講義名 | 海洋調査にロボットを使ってみよう! |

| 講 師 | 機械システム工学科 教授 武村 史朗 |

| 概 要 | 水中ロボットを作る際にどんなことを気にしないといけないのか? これまで製作した水中ロボットやサンゴ保全のために行った実証実験について学び、水中ロボットの 動く様子を見学します。WEB回路設計シミュレータを使って、水中ロボットを作る際の要素技術について 学びます。 |

講義⑤

| 講義名 | AIを用いた画像解析による自動生物分類 |

| 講 師 | 情報通信システム工学科 教授 中平 勝也 |

| 概 要 | 様々な場所でAIが使われるようになっています。AIの得意分野の1つに画像解析があります。 本講義ではAIによる画像解析の概要を学んだ後、実際の画像データセットを用いて 海洋生物の自動分類を行うAIを開発します。 |

講義⑥

| 講義名 | 海の生き物パズルを解き明かそう! |

| 講 師 | 国際海洋環境情報センター(GODAC) 澤野 健三郎 |

| 概 要 | 海の生物多様性をテーマとした教育プログラムを通して、JAMSTEC/GODACの研究・開発活動への 理解を深めるとともに、GODACが世界に向けて海洋生物多様性情報を発信する重要な役割を 担っていることを学びます。 |